-

2025-7-29

淺談(tán)實驗動物獸醫的(de)“獨立性”

-

2025-7-22

五(wǔ)領域模型的演化與升(shēng)級

-

2025-7-15

從“五自(zì)由”到(dào)“五領(lǐng)域” — 動物福利理念的升級之路(lù)

-

2025-7-8

檢測到陽性結果(guǒ),然後呢?

-

2025-7-1

獸(shòu)醫急診中的動物狀態評估

-

2025-6-24

舔一口的風險

-

2025-6-17

齧齒類實驗動物常見的蠕蟲

-

2025-6-10

實驗動物關護文化的核心特征

-

2025-6-3

中(zhōng)心靜脈(mò)導(dǎo)管(CVC)在實驗研究中的應用

-

2025-5-27

五大自由的缺陷(xiàn)

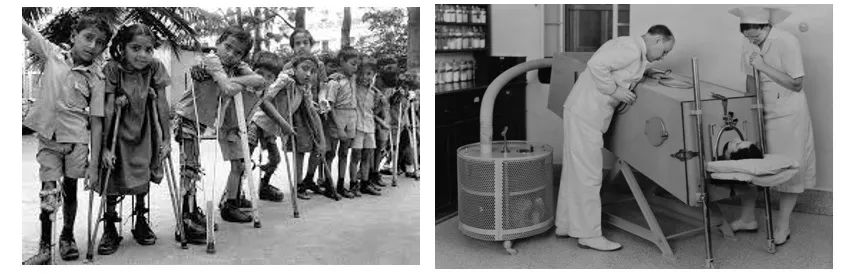

小二麻痹症與百(bǎi)萬隻猴

小兒麻(má)痹症是由脊髓灰質炎病毒(dú)引起的一種高度傳染性疾病,主要影響幼兒,它會攻擊神經係統並導致脊髓(suǐ)和呼吸麻痹,甚至死亡。後肢麻痹是該病的顯著特征之一,而在古埃(āi)及(jí)的(de)曆史記錄(lù)中就已有了下肢萎縮,拄(zhǔ)著(zhe)拐杖的兒童圖像,說明該病極有可能自古埃及時代就已存(cún)在。

十九世紀末二十世紀初,小(xiǎo)兒麻痹症疫情頻發(fā),成為世界上最可怕的疾病之一。如(rú)1916年(nián)紐約市(shì)的一(yī)次大爆發導致2000多人死亡,1952年(nián)美國最嚴重的一次爆發導致3000多人死亡。即使僥幸(xìng)存活,患者(zhě)也(yě)不得不麵臨多種(zhǒng)終身後遺症,如由於控製下肢的(de)脊髓神經受損而導(dǎo)致的下肢變形無法正(zhèng)常行走,或由於控製自主(zhǔ)呼吸的神經受損而無(wú)法正常呼吸。美國第32任總統富蘭克林·D·羅斯(sī)福就是小兒麻痹症最知名的患者之一,盡管憑借堅強的意誌與疾(jí)病頑強抗爭恢複了不少,但在(zài)往後的20餘年間也不得不借助輪椅活動。

無論是(shì)因下肢變形無(wú)法正常行(háng)走還是因胸部肌肉癱瘓而不得不在“鐵肺(一種帶有真空泵的罐式呼吸器,通過外部加壓將空氣吸入和排出肺部)”中(zhōng)渡過餘生的患者,都成為一種令人生畏的視覺提醒,警示人(rén)們該(gāi)病的恐怖和給患者帶來的災難性後果,並令當時的父母都擔心他們(men)的孩子會成為下一個。可以說整個20世(shì)紀上半葉,人們都生活在無法治愈小兒麻痹症的恐(kǒng)懼之中。到了20世紀中葉,脊髓灰質炎病毒已遍布世(shì)界各地,每(měi)年導致50萬以上的人死(sǐ)亡或癱(tān)瘓。

在當時,人們幾乎不了解也不知道如何控製這種疾病,更糟糕的是,許多醫(yī)院拒絕接收被認為感染(rǎn)了小兒麻痹(bì)症的患者。因為小兒麻痹症通常在夏季爆發,因(yīn)而被(bèi)稱為夏(xià)日幽(yōu)靈。人們關閉(bì)了(le)學校和(hé)電影院,廢棄了公共遊泳池,並在炎熱的夏天關窗閉戶,進行社區隔離,希望能夠借助這些措施來防控小兒麻痹症的爆發,但收效甚微。

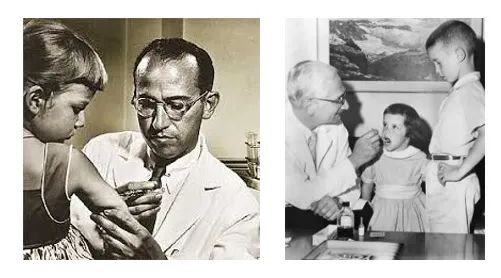

在經曆了近半個世紀在非人靈長(zhǎng)類實驗動物上的研究之後,人類終於攻克了小兒麻痹症。在猴上開展的動物實驗的助(zhù)理(lǐ)病理學家和諾貝爾獎獲得者卡爾·蘭(lán)德施泰納 (Karl Landsteiner) 和內科醫生歐文·波普爾 (Erwin Popper) 證實該病的病(bìng)因是一種病毒,其能夠通過攻擊(jī)神經(jīng)細胞導致人類癱瘓。很快科學家們又初(chū)步證明感染了該病的恒河猴的血清可以預防脊髓灰質炎病(bìng)毒感染,為疫苗研發帶來了(le)希望。在其(qí)後,猴在兩種不同的脊(jǐ)髓灰質炎疫苗的平行開發中發揮了重要作用。喬納斯(sī)·索爾克 (Jonas Salk)首先(xiān)開發了一(yī)種基於福爾馬林滅活脊(jǐ)髓灰質炎病毒的疫苗,通過注射接種來實現(xiàn)對病毒感染的保護。緊隨(suí)其後阿爾伯特·薩賓 (Albert Sabin) 開發了減毒的口(kǒu)服活疫苗,通(tōng)過口服減毒的活(huó)病毒(糖(táng)丸)來激活(huó)被接種人對該病毒的免疫防護能力。在疫苗的幫助下,到1988 年,野生脊髓灰質炎病(bìng)毒感染病例已減少了99%以上(shàng),從超(chāo)過(guò)125個流行國家估計的35萬(wàn)例感(gǎn)染數量(liàng)減少到了2021 年僅報告(gào)的6例感染。在(zài)1型、2型和3型(xíng)這3種野生脊髓灰(huī)質炎病毒(dú)株(zhū)中, 2型(xíng)毒株於1999年被(bèi)根除,3型毒株也已(yǐ)於2020年(nián)被根除。截(jié)至(zhì)2022年,地方性野生 1型(xíng)毒株僅在巴基斯坦和阿富汗這(zhè)兩個國家存在。

根除小兒麻痹症(zhèng)顯然(rán)是人類與傳染性疾病抗爭中(zhōng)的一場偉大勝(shèng)利,但我們不能忘記的是在這個過(guò)程中,總共有100萬(wàn)隻以上(shàng)的非人靈長類動物進入了實驗室被用於該病的早期研究和疫苗研發生產。這龐大的數量主要是由於早期受到的技術(shù)限製,兩種疫苗生產中所(suǒ)使用的(de)病毒都來自猴的腎髒(zāng)。

據美國史密森尼國(guó)家博物館的記錄,一隻恒河猴(hóu)產生的病毒為人類提供了平均65劑滅活(huó)疫苗。當時(shí),薩賓研發的減毒活(huó)疫苗,不僅需要取猴腎髒來生產疫苗,還(hái)需通過飼養感染減毒病毒的恒河猴來維持病毒種株的延續(xù)。此外,在接種疫苗之前還需(xū)先在猴子身上(shàng)測試疫苗的毒(dú)性和功效。因此,為了疫苗生(shēng)產(chǎn)和有效性及安全性評估,科學家使(shǐ)用了大量非人靈長類動物。從1950年代後期到(dào)1960年代,為了小兒麻痹疫苗的生產,僅美(měi)國的實驗猴進口就從每年約三萬(wàn)隻增加到了十萬隻以上(shàng)。這一情(qíng)況直至到了上個世紀七十年代才有所好(hǎo)轉。隨著體外培養的細胞係來生產和維持脊髓灰質炎病毒技術(shù)的研發,實驗猴的(de)使用數量才急劇下降,即(jí)便如此,針對每一(yī)個批次疫苗的有效性和安全性評價仍需(xū)使用少量實驗猴。因此,可以說,沒有猴,人類不可能戰勝小兒(ér)麻痹症這一疾病。

在享用前人(rén)的工(gōng)作和那些犧牲了自己生(shēng)命的實驗動物(wù)為我們帶來的幸福生活的當下,我們不(bú)應該忘記他們的功績和貢獻(xiàn)。尤其是科研人員和實驗動物從業者,更應努力踐行和維護實(shí)驗動物應(yīng)有的福(fú)利。